Física, metafísica e ideología en torno al origen y el fin del universo.

«Probablemente los físicos estarían dispuestos a creer en la creación, si no fuera porque la Biblia lo dijo hace tanto tiempo que parece anticuado». George Thompson (Premio Nobel 1937)

Una manera de entender la diferencia entre causalidad y finalidad es preguntarse por qué hierve el agua en la pava. “El agua hierve porque el calor hace mover cada vez más rápido sus moléculas, y éstas tienden a escapar por la superficie en forma de vapor” es una buena respuesta. Pero hay otra, no menos válida, y es: -Porque me estoy por hacer un té (1).

En la pregunta por el origen del universo están presentes ambos aspectos. La ciencia está en condiciones de decirnos qué ocurrió en el Tiempo Cero, el instante de la doble expansión inflacionaria que dio comienzo a todo. Pero a la filosofía le cabe preguntar si ese despliegue cósmico en el cual estamos incluidos, tiene o no sentido. Esto es, si existe o no un Dios creador.

Hasta bien avanzado el siglo XX el origen del universo era considerado un problema filosófico, fuera del alcance de la ciencia. Desde las primeras líneas, la Biblia proclamaba la creación del mundo por Dios, pero hasta Santo Tomás pensaba que esa era una cuestión de fe, no de ciencia. En 1842 Augusto Comte, el padre del positivismo, dictaminó que la ciencia jamás podría llegar a conocer “la química y la mineralogía de las estrellas”. Pero apenas tres años después, ya se estudiaba la física solar.

La cosmología científica nació con los grandes telescopios ópticos de Wilson y Palomar y creció con la espectroscopia y la radioastronomía, que pusieron información donde antes sólo había especulación. Acabó de convertirse en ciencia hace apenas veinte años, con los telescopios espaciales, el descubrimiento de los planetas extrasolares y la exobiología.

Desde hacía siglos parecía estar fuera de discusión que el universo era infinito en el tiempo y el espacio, y que la materia era tan eterna como indestructible. Cualquier alusión a un origen del universo parecía ser una concesión al antropomorfismo o al dogmatismo religioso.

Sin embargo, nadie había podido explicar la paradoja que planteara en 1823 el astrónomo alemán Wilhelm Olbers. Si el universo fuera infinito, pensó Olbers, tendría que haber infinitas estrellas. ¿Por qué entonces el cielo nocturno es oscuro, si debería ser tan luminoso como el del mediodía?

La paradoja de Olbers llevaba a pensar que el universo era finito, en cuanto al espacio. La termodinámica se encargó de ponerle un fin en el tiempo. Apenas un año después de Olbers, el joven Sadi Carnot, que sólo se proponía mejorar el rendimiento de las calderas de vapor, estudió la degradación de la energía, sobre cuya base Clausius formuló la Segunda Ley de la termodinámica. Cada vez que pasamos de una forma de energía a otra (cuando una dínamo convierte movimiento en electricidad o un ventilador transforma electricidad en movimiento) aparece la entropía: una parte de la energía se pierde, en forma de calor. Si generalizamos esta tendencia, veremos que la entropía global no hace más que crecer, de modo que todos los procesos del universo acabarán por desembocar al fin en el equilibro térmico. Cuando el cosmos alcance una temperatura homogénea, dejará de haber movimiento y así acabará todo.

Esta nueva visión científica de un universo finito, despertó entusiasmo entre los creyentes e indignación entre los ateos. Algunos autores católicos alemanes, entre quienes estaban Franz Brentano y los jesuitas –pero no Pierre Duhem, el gran historiador de la ciencia– concibieron entonces un argumento entrópico destinado a probar la existencia de Dios (2).

Los materialistas se alzaron para repudiar no sólo este tipo de apologética sino también a la muerte térmica y a la propia termodinámica, que calificaron de especulación empírica (Vogt), superstición (Spencer) y absurda teoría (Engels). En defensa del universo infinito, que imaginaban amenazado por el clericalismo, se alzaron las voces de Haeckel, Nietzsche y Haldane. Más tarde, en la Unión Soviética la entropía fue condenada como una doctrina burguesa y se decidió que la astrofísica debía ocuparse del universo infinito.

El día sin ayer

El físico Philip Morrison decía que “ciencia” es algo que está más cerca del verbo que del sustantivo: algo que siempre se está haciendo y nunca deja de ser provisorio. Así fue como la ciencia siguió su camino, y la termodinámica llegó a ser una de las claves de la cosmovisión científica. También en la URSS: en una popular novela de Efremov (Cor Serpentis, 1958) a los astronautas se los invitaba a luchar contra la funesta entropía.

Un paso decisivo fue descubrir que el universo estaba en expansión, cuando la espectroscopia nos mostró que el espectro de la luz que nos llega de las estrellas tiende a correrse hacia el rojo. Sabemos por el efecto Döppler que el ruido de un auto que se acerca se va haciendo más agudo, y más grave cuando se aleja. Del mismo modo, la luz de un foco que viene hacia nosotros tiende al azul, y la de una que se aleja, hacia el rojo.

El corrimiento hacia el rojo del espectro lumínico, estudiado por Edwin Hubble, sugiere que todas las estrellas se alejan unas de otras. Hubble siempre se negó a reconocer la expansión del universo, pero de eso se trataba.

Si el universo se expandía, se podía imaginar que hubo un momento a partir del cual había empezado a moverse. En ese instante inicial todo tenía que haber estado contenido en un punto de inconcebible densidad.

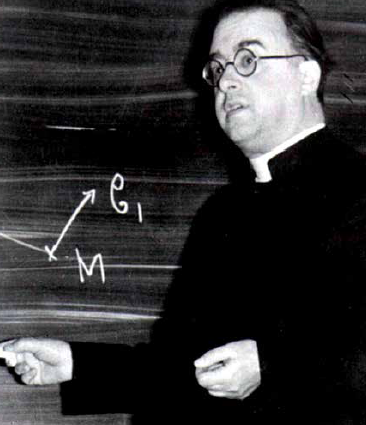

A esta conclusión llegaron, por separado, el ruso Aleksander Friedmann y el belga Georges Lemaître hace casi cien años. Friedmann murió sin llegar a ser reconocido, pero Lemaître, que era físico, astrónomo y sacerdote católico, es considerado el padre del Big Bang.

Lemaître lanzó la hipótesis de un “átomo primitivo”, de incalculable masa y energía, que había estallado en el “día sin ayer” del comienzo. No encontró mejor metáfora que hablar de “un espectáculo pirotécnico” a partir del cual comenzó el tiempo a correr y el universo a expandirse.

En 1937, Einstein se entrevistó con Lemaître en Mount Palomar y apoyó públicamente su teoría. En un gesto de grandeza, reconoció que haber postulado una “constante cosmológica” había sido un error de su parte.

Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la idea de un universo que tuviera principio y fin, unos por razones científicas y otros por motivos filosóficos o ideológicos. Para sostener la hipótesis del universo infinito, el británico Fred Hoyle y los austríacos Gold y Bondi elaboraron la teoría del “estado estacionario”, que dieron a conocer en 1948. En este modelo, el universo seguía siendo infinito, aunque estuviera expandiéndose, pero se hacía necesario postular que en los espacios interestelares se estaban creando átomos constantemente.

En 1949, lleno de entusiasmo, Hoyle apareció en un programa de la BBC y descalificó “esa doctrina de la Gran Explosión (big bang) que remite a causas desconocidas para la ciencia”. Paradójicamente, ese día el poder de los medios hizo que esa expresión desdeñosa pasara a ser el nombre por el cual se conocería la doctrina de Friedmann y Lemaître.

La teoría se fue precisando por obra de George Gamow, un físico ruso exiliado en los Estados Unidos quien, el mismo año que Hoyle, formuló la hipótesis de un “Big Bang caliente”. De no haberse dado elevadísimas temperaturas en el comienzo, la totalidad de los elementos simples, como el hidrógeno y el helio, se hubieran combinado para formar elementos pesados: un proceso que recién ocurriría después, en el seno de las estrellas. También postuló que en alguna parte debía existir un eco de ese estallido; algo que recién pudo probarse diecisiete años más tarde.

En la disputa de los astrofísicos hubo grandezas y bajezas como en cualquier otro gremio, pero el Big Bang desplazó al Estado Estacionario. La teoría de la nucleosíntesis estelar (1957), el descubrimiento de la radiación de fondo (1965), la formulación del modelo estándar y los datos aportados por los satélites COBE (1989) y WMAP (2001) acabaron de consagrarlo.

En cambio, donde el tema se cargó de violencia verbal, moral y hasta física fue en el campo ideológico (3), donde se lo quiso plantear como una guerra entre la ciencia y la religión.

La Creación y el Big Bang

El 22 de noviembre de 1951 el papa Pío XII habló del Big Bang ante la Academia Pontificia de Ciencias. El texto, presumiblemente redactado por su asesor, el padre Agostino Gemelli, hablaba de la entropía, elogiaba a Hubble y se hacía eco de Gamow. Si la ciencia probaba que el universo había tenido un comienzo, había que admitir la presencia de un Creador, con lo cual el Big Bang probaba la existencia de Dios, dijo el Papa.

La noticia le provocó un disgusto a Lemaître, a quien no le habían avisado que el Papa tocaría el tema. El sacerdote científico era muy estricto en cuanto a distinguir la física de la metafísica y en 1936 ya había dicho que “la actividad de la omnipresencia divina es esencialmente oculta. No se trata de reducir al Ser Supremo al nivel de una hipótesis científica”. Lemaître se puso en contacto con Daniel O’Donnell, que dirigía el Observatorio Vaticano, y juntos persuadieron al Papa de que no insistiera en el tema. Pío XII les hizo caso y al año siguiente, cuando le tocó hablar ante el Congreso Mundial de Astronomía, mencionó a Shapley y a la espectroscopia pero sólo para concluir con una meditación sobre la pequeñez del hombre y la grandeza del espíritu.

Las desmesuradas reacciones provocadas por el mensaje papal (que al fin y al cabo no era la proclamación de un dogma, sino sólo un discurso) recién empezaban. Gamow, siendo ateo, se sintió halagado, y citó al Papa en un paper sólo para provocar a sus pares Hoyle y Gold, quienes reaccionaron muy duramente contra él. Por un momento, la asociación del Big Bang con el Vaticano perjudicó a los astrofísicos, y no faltaron los paranoicos, como ese físico inglés que habló de una “conspiración cristiana”.

Moscú no cree en creaciones

De más está decir que si había un lugar donde las pruebas a favor del Big Bang eran vividas como “destituyentes”, sin duda ese era el Kremlin. Stalin era el Papa de una gran Iglesia Atea y al igual que el Papa de Roma, pensaba que hablar de “creación” implicaba admitir la existencia de un Creador.

De tal modo, en la URSS, al Big Bang fue presentado como una decadente superchería occidental, a pesar de que Friedmann y Gamow eran rusos. Para el astrónomo oficialista V. E. Lov era una fábula que atacaba los cimientos del marxismo: un tumor canceroso, el principal enemigo de la ciencia materialista. Cuando Hoyle visitó Moscú, le pidieron que no hablara de la creación de átomos de hidrógeno sino de origen o formación de materia, que era políticamente más correcto.

En 1947 Andrei Zhdanov, el Gran Inquisidor soviético, tomó cartas en el asunto y se pronunció contra Lemaître, a quien calificó de reaccionario, idealista y seudocientífico. Su teoría era un cuento de hadas, y se hacía preciso denunciar a los agentes de Lemaître que se habían infiltrado en las filas de la ciencia rusa.

No sólo se trataba de denunciar. Antes de que el Big Bang llegara a ser admitido, sobre todo por obra del disidente Andrei Sajarov, tuvo sus mártires. El físico Matvei Bronstein fue fusilado como espía. Nikolai Kozyrev pasó diez años en el Gulag, después de que un pelotón se negara a fusilarlo, y Vsevolod Frederiks fue condenado a trabajos forzados. En China, no le fue mejor al físico Fang Lizhi, quien defendía la hipótesis del Big Bang y desapareció durante la Revolución Cultural.

Que sepamos, ninguno de esos inspirados que jamás se olvidan de Bruno y Galileo se acordó jamás de estos mártires de la ciencia, ni tampoco de los genetistas rusos, que siguieron la misma suerte.

En la ciencia –como irónicamente decía Max Planck– la verdad jamás triunfa, pero con el tiempo se van muriendo sus adversarios. La teoría del Big Bang fue aceptada por la comunidad científica, y como cualquier otra sigue expuesta a las refutaciones.

Lo que queda por entender es la violencia de las pasiones que puede llegar a despertar hasta una teoría científica. El Big Bang no podía afectar al poder, no servía para ganar batallas ni generaba ganancias. Pero las guerras metafísicas, esas donde lo que está en juego son las almas –o en todo caso el poder sobre ellas– acaban por ser las más encarnizadas.

(1) El ejemplo pertenece a Sir John Polkinghorne, que es físico, sacerdote anglicano, teólogo y escritor.

(2) Helge Krag. Entropic creation. Religious contexts of Thermodynamics and Cosmology. Ashgate E-book, 2008

(3) Simon Singh, Big Bang. The origin of the Universe. Harper Collins E-book 2010

4 Readers Commented

Join discussion¡EXCELENTE artículo! Gracias

El Genesis no dice que Dios CREO el universo de la nada Esa es una interpretación tardía, en total desacuerdo por lo demás con la filosofía griega, que no acepta una creación ex nihilo. Lo que dice el Genesis es Bereshit Elohim BARA, siendo bará un término del alfarero, que MODELA la materia, de acuerdo por lo demás con las cosmogonías semíticas, sumerias, egipcias, en las cuales la divinidad ORDENA, transforma en COSMOS, en orden, un universo desordenado de potencias ofidiformes (Tiamat, Tehom). No existe en el pensamiento semítico el concepto de creación ex nihilo más bien al contrario la oposición del Dios (Marduk) a la materia oscura, caótica, a la cual vence.

Incluso puede decirse que la palabra CREAR está relacionada con GENERAR.

Adhiero a la ironia de Max Planck…

Exelente resumen de los precursores de conocimiento.

Muy instructivo, fascinante, alimenta mi interes