“Mi teología es una verdadera confusión. No logro considerar al Universo como un producto del mero azar aunque tampoco consigo encontrar en los detalles la mínima prueba de un diseño cualquiera”.

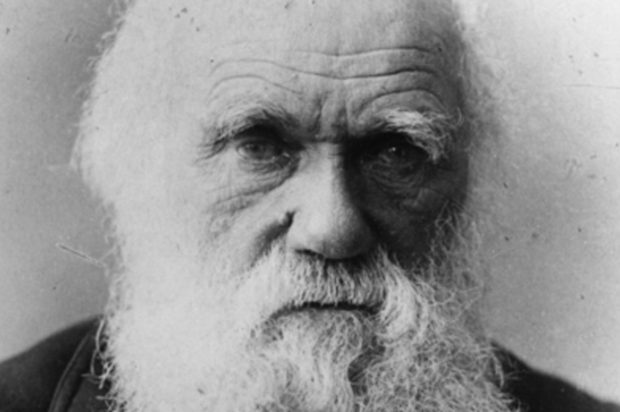

Charles Darwin

Carta a James Hutton del 12 de julio de 1870.

El rol casi fundacional que vino a ocupar Darwin en la biología moderna hizo que su nombre estuviese rodeado desde el comienzo de una fama pocas veces alcanzada en vida por un hombre de ciencia. Esta circunstancia también generó que muchos quisieran apropiarse de su prestigio para una causa extra-científica. Basta recordar que Marx emprendió alguna vez gestiones para dedicarle El Capital a Darwin porque veía en la lucha de clases un caso de esa famosa struggle for life que había popularizado Spencer. Mucho más ambicioso fue Freud, quien no dudó en presentarse como el hombre que estaba llamado a completar la obra tanto de Copérnico como de Darwin, porque se había atrevido a quitarle al Hombre sus últimos privilegios.

De la conjunción entre la selección natural de Darwin y Wallace, la genética y la biología molecular nacería esa síntesis que hoy conocemos como “neo-darwiniana”. Para el tiempo en que el paradigma neo-darwiniano acabó de consolidarse, la figura de Darwin ya gozaba de una proyección filosófica envidiable en un científico. Con él, parecía reeditarse ese proceso de canonización laica a la cual Newton había sido sometido un siglo antes.

Charles Darwin eclipsó a cuantos habían hablado de evolución antes que él, empezando por su abuelo Erasmus. La selección natural pasó a ser, más que un principio científico, una suerte de dogma filosófico. A comienzos del presente siglo, Richard Dawkins culminó este proceso de apropiación y se empeñó en convertir al naturalista en el mesías de un fundamentalismo ateo que acabaría de una vez con todas las religiones.

En las ciencias de la vida, el principio de la selección natural cumplió un rol similar al que había desempeñado la gravitación newtoniana en la física. La gravitación le había permitido a Newton explicarlo todo mediante una fuerza universal. Por más que ésta resultó luego ser apenas una de las cuatro fuerzas básicas, quedó consagrada como la Ley fundamental y le dio a su descubridor una estatura sobrehumana.

Del mismo modo, la selección natural darwiniana parecía haber venido a liberar a las ciencias biológicas de cualquier finalismo, tanto teológico como filosófico, puesto que lograba explicarlo todo por medio del azar. Pese a ser el vocero de la Ilustración, Kant había considerado imposible la aparición de un Newton que lograra explicar algo tan simple como una brizna de hierba. La selección natural prometía hacer eso y mucho más, sin recurrir a la inteligencia divina.

Antes de Darwin, la “teología natural” británica se había empeñado en buscar en el libro de la Naturaleza las pruebas de la intervención divina. Para sus cultores, Dios había creado las especies de manera discontinua y había puesto a cada una de ellas en el hábitat adecuado. Pero ahora la selección natural permitía prescindir de la mente divina, porque estaba en condiciones de explicarlo todo por un destino ciego e ineludible. Tal como lo expresó Wallace, la naturaleza actuaba del mismo modo que las máquinas automáticas, como ese regulador que tenían las calderas de vapor.

Un siglo más tarde, el desciframiento del código genético pareció haber develado los últimos misterios. Pero el origen de la vida, así como el de los phyla originarios, seguía siendo tan enigmático como lo era para Darwin. Ahora se les sumaba otra cuestión: el origen del código genético mismo.

De la mano del darwinismo la biología comenzó a consolidarse como una ciencia rigurosa, que daba cuenta de los fenómenos de la vida y formaba un sistema coherente con la física de Newton y la química de Lavoisier. Tal como había ocurrido con la “filosofía mecánica” de Descartes y Newton, el darwinismo se prestaba para ser apropiado por el materialismo filosófico.

Con todo, esto no justifica el énfasis que se ha dado en poner sobre el ateísmo de Darwin, en un debate que contrasta con el silencio que antaño solían guardar los historiadores positivistas sobre la vida de los científicos. Por el contrario, se recurre a los sentimientos del gran naturalista buscando respaldo para una tesis filosófica.

Empeñados en hacer de un científico riguroso y cauto como Darwin el profeta del azar y la necesidad, los divulgadores suelen darle una resonancia inusitada a sus creencias y conflictos de conciencia. Newton también había sido canonizado por Brewster y Voltaire, pero su vida estuvo en penumbras hasta mediados del siglo XX. Sus creencias íntimas sólo parecían importarles a los biógrafos, de modo que nos sorprendimos al descubrir los vínculos que unían sus conceptos fundamentales con los de la alquimia, por más que ésta aún formaba parte de la ciencia de su tiempo.

Por el contrario, la insistencia con que se suele indagar la vida de Darwin pretende que veamos al proceso que lo llevó a renegar de la religión como una consecuencia directa de sus tesis científicas.

Darwin sólo confesó su inclinación filosófica por el materialismo en su correspondencia privada. Públicamente decía ser teísta y sólo alguna vez llegó a declararse agnóstico.

No pareciera que el descubrimiento de la selección natural hubiera sido la causa principal de que Darwin perdiera la fe. Para perder la fe, primero es preciso haberla tenido, y cabe preguntarse si ese era el caso de Darwin. La selección natural había venido a minar al finalismo, introduciendo la causalidad mecánica en el mundo de la vida, pero aun así seguía siendo compatible con alguna visión teísta.

De la importancia que se le dio al ateísmo de Darwin da cuenta el éxito de “Lady Hope” (Elizabeth Cotton), quien echó a rodar la leyenda de que el sabio se había convertido al cristianismo en su lecho de muerte. Con esta versión espuria la evangelista quiso confortar a los creyentes, pero lo único que logró fue confundir un poco más la cuestión.

La familia de Darwin adhería a esa Iglesia Unitaria cerca de la cual también había estado Newton. Los unitarios tenían un credo arriano/sociniano que negaba la Trinidad, los milagros y la inmortalidad del alma, lo cual los hacía proclives al naturalismo.

El joven Charles, que se embarcó en el Beagle para su gran viaje, todavía pensaba llegar a ordenarse como ministro. En su tiempo, era muy común que los párrocos rurales dedicaran sus ocios a las ciencias naturales. De hecho, la mayoría de los corresponsales que siguió teniendo Darwin a lo largo de toda su carrera científica eran botánicos y zoólogos procedentes del clero anglicano.

Darwin decía haber aprendido casi de memoria la Teología natural de William Paley, el filósofo que creía encontrar en la naturaleza las pruebas del diseño divino. El Dios de Paley era un artífice que creaba según el bien y la belleza, lo cual bien podía haberlo hecho compatible con la fe de los unitarios, que prácticamente identificaban a Dios con la naturaleza.

Sin embargo, lo que estaba en cuestión era el finalismo y con él el diseño inteligente. Cuando Darwin se encontró con las transiciones entre una y otra especie, comenzó a dudar de que cada una de ellas fuera producto de una creación especial, como enseñaba Paley. Cuestionar el finalismo en la génesis de las especies fue el primer paso. El segundo fue dudar del Dios del Antiguo Testamento, cuyos rasgos despóticos irritaban su aguda sensibilidad moral.

Los cuatro años que Darwin pasó a bordo del Beagle estuvieron llenos de agrias disputas con el capitán Fitz Roy, un conservador bastante obtuso con el cual estaba obligado a convivir. Estas discusiones sin duda contribuyeron a que ese joven que en Brasil aún se admiraba de la obra divina regresara a Inglaterra como un convencido materialista.

El factor decisivo para que Darwin “perdiera la fe” y abrazara el materialismo no fueron las dudas teológicas ni las objeciones científicas. Como ocurre en la mayoría de los casos fue el problema del mal, que es tan antiguo como el monoteísmo y ya está planteado en el Génesis. El origen de la crisis espiritual de Darwin es de carácter moral y hay que buscarlo en las circunstancias que lo enfrentaron con el problema del mal.

Al parecer, Darwin entró en conflicto cuando se vio obligado a contrastar el optimismo de la teología natural de Paley con el sufrimiento, que abunda en el mundo animal. Mil años antes, San Agustín se había propuesto resolver el problema cuando puso el origen del mal moral en el pecado original y lo vinculó con el libre arbitrio. Pero a un naturalista como Darwin lo que más le preocupaba no era el mal moral sino el físico. ¿Cómo era posible que un Dios benigno permitiera todas las crueldades que hay en el mundo animal, sin hablar de aquellas que cometía el hombre, creado a su imagen y semejanza?

Algunas penosas experiencias que Darwin recogió en su viaje no hicieron más que acentuar ese contraste. Una de las cosas que más lo impresionaron fue la precariedad de la vida de los aborígenes de Tierra del Fuego. La otra, los desastres que había causado el terremoto de Concepción, en Chile.

Sin embargo, a la hora de transmutar esos sentimientos en argumentos antiteístas, Darwin aún parecía increpar a un Dios antropomórfico o bien a una Naturaleza personificada. Es común que quien sufre alguna calamidad, más allá de que profese alguna fe, se tiente de reprochar a Dios o a la Naturaleza por lo que siente como una injusticia. Aun así, no cabía esperar que la reacción de un riguroso naturalista como Darwin fuera tan visceral como la de ese pobre hombre que insulta al tornado o la crecida que se ha llevado su casa.

Al descubrir esa crueldad que es el inevitable correlato de la lucha por la vida, Darwin acusa a la Naturaleza/Dios de ser injusto, como si se dirigiera a una persona dispuesta a responderle. En una carta confiesa que su intención no era la de promover al ateísmo, pero había acabado de sentirse ateo el día que atinó a reflexionar sobre la conducta de las icneumónidas.

La historia es bastante conocida y en el mundo animal abundan los casos similares. Para alimentar a sus crías, la avispa icneumónida captura una oruga y la paraliza, permitiendo así que sus larvas se la vayan comiendo viva. Este caso, que el entomólogo Kirby caprichosamente había puesto como ejemplo de amor maternal, desde el Essay de 1844 se vuelve para Darwin un emblema de la crueldad de la naturaleza: “No puedo convencerme de que un Dios magnífico y omnipotente haya creado las icneumónidas con la expresa intención de comerse vivas a las orugas, o para que el gato juegue con el ratón”.

No conforme con ponerse a interpretar los sentimientos del insecto, Darwin llega a condenarlo moralmente, cuando afirma que “algunos animales viven en la crueldad y hasta se deleitan con ella”. Esto parecería una suerte de recaída en el viejo finalismo moralizante, que confunde las categorías éticas con las epistemológicas, aunque ahora con signo inverso. En un famoso pasaje Darwin lleva mucho más lejos su moralismo, cuando exclama indignado: “¿Qué libro podría escribir un capellán del diablo, sobre las torpes obras, el derroche, la grosera bajeza, la chapucería y la horrenda crueldad de la naturaleza?”.

Para entender esta actitud, hay que recordar que en los años de madurez, Darwin no sólo se había topado con el sadismo de las avispas; había visto al sufrimiento invadir su propia vida. La muerte de su padre (era huérfano de madre desde los ocho años) lo llevó a renegar abiertamente de “esa condenable doctrina de la Iglesia” que arrojaba a los tormentos del infierno a varios de sus seres queridos, por haber sido ateos. Pero aún le faltaba vivir lo peor, la pérdida de tres hijos; sobre todo la de Annie, que pereció de tuberculosis cuando tenía apenas diez años.

La pésima salud de Darwin (sufría del mal de Chagas y de una severa cardiopatía, padecía de depresión y ansiedad crónicas) contribuyó a acabar con la poca fe que le quedaba. En 1880 admitió que ya no adhería ni siquiera al Evangelio, y había dejado de creer “en la revelación y en Jesucristo”. Sólo había optado, como le decía a sus corresponsales, por no atacar frontalmente a la religión, considerando que hacerlo era inútil. Entendía que la acción de socavar sus creencias podía ser más efectiva en el largo plazo.

De cualquier modo, poner los conflictos de conciencia de Darwin en el mismo plano que sus aportes a la ciencia es tan poco atinente como cualquier otro argumento ad hominem. Más allá de la actitud de distanciamiento objetivo que parece sugerir le lectura de su obra científica, la radicalidad de sus reacciones ante las vicisitudes de su vida se entiende como un choque entre su sensibilidad moral y los avatares de la enfermedad, contra la cual en su tiempo había pocas defensas. Era casi inevitable que una personalidad tan sensible y brillante como la suya cayera en esa clase de conflicto entre ideas y valores que ha dado en llamarse disonancia cognitiva.

Haber hecho de la selección natural un principio tan universal como la gravitación quizás le sirviera a Darwin para reducir esa disonancia. Asumir la ineludibilidad de las leyes naturales con amor fati es algo que siempre ha servido de consuelo. Quizás fuese ese el espíritu que inspiró las últimas palabras de El origen de las especies: “Podemos consolarnos con la idea de que en la naturaleza la guerra no es incesante; no hay miedo, la muerte es generalmente súbita y los que sobreviven y se multiplican son los vigorosos, los sanos y los felices”.

2 Readers Commented

Join discussionDarwin y la ambición.

La ambición es el acto de dar vueltas al derredor de algo, o de alguien. En este caso, con Darwin ambiciono la fe. Quizás, sea algo inalcanzable, pero no importa, porque quiero vivir ambicionando.

La Luna ambiciona la Tierra; la Tierra ambiciona el Sol, y yo ambiciono la fe. Otros no, porque la tienen o porque simplemente no ambicionan.

La ciencia dice: “Los chimpancés y los humanos tienen en común casi el 99% de la secuencia básica del ADN. Algo más de 50 genes, podrían encerrar la esencia de lo humano, ya que muestran huellas clarísimas del proceso de selección natural, base de la evolución.” Sabiendo esto, hay quienes ponen fin al tema, se terminó el engaño y hay que vivir el puro presente, es inútil vivir de esperanzas. Otros ambicionan, dan vueltas alrededor del hombre, casi chimpancé, porque saben que la buena vida consiste en hacer un hombre, fraguando un alma, haciéndose persona

Los cristianos, imitando a Jesucristo, aspiran a morir hombres.

El joven Darwin del viaje del Beagle no era cristiano. Su encuentro con los fueguinos estuvo marcado por el desprecio de esa raza a la cual ayudó a exterminar, sindicándola (falsamente) como caníbales, basado en las declaraciones de un muchacho chono, mentiroso, que jamás había conocido a los fueguinos. Darwin hizo numerosas mediciones en cráneos fueguinos sin preguntarse su procedencia, como después lo haría con los melanesios. En cambio FitzRoy sí era cristiano e invirtió su fortuna en lo que él creía era el mejoramiento de la situación de los fueguinos. Incluso llama la atención su apetencia mercantil por estafar a los fueguinos, cambiando su pesca por trozos de vidrio sin valor.

El pensamiento político de Darwin está estrechamenete unido a Malthus, a la eugenesia, a las teorías racistas supremacistas inglesas y germanas, hoy de Rockefeller y otros personajes.