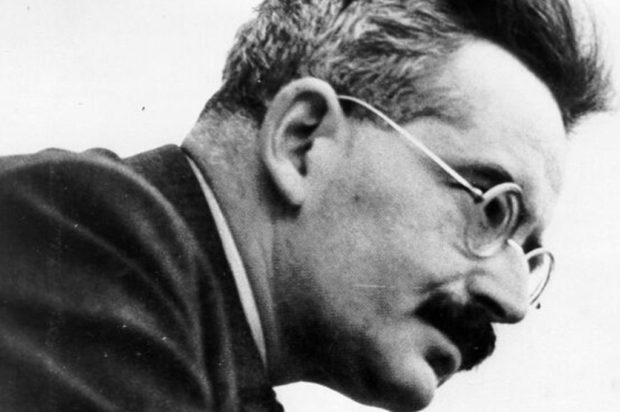

Walter Benjamin decía tener “el doble rostro de Jano” (el dios romano de las dos caras), por su incapacidad para decidir su posición teórica y para definir su profesión. Tanto el misticismo judío, que aprendió de Gershom Scholem, como el comunismo utópico de la década del ‘20, lo atraían por igual. Nació en Berlín, pero fue el último flâneur parisino forzado a adaptarse a las exigencias de la sociedad burguesa. Se adelantó a su tiempo y fue un precursor en más de un aspecto. Sus escritos de la década del ‘30 sobre la obra de arte y sobre la historia asombran por su actualidad y esclarecen nuestros propios prepuestos al respecto.

Benjamin fue un pionero en esa riesgosa postura que resiste quedar encasillada en una sola mirada y un único enfoque. Fue crítico de la cultura, filólogo, traductor, historiador, poeta y metafísico sui generis. Practicó la transdisciplinariedad –en ese momento ignota– con la misma naturalidad con que hoy recelamos de la estrechez de la especialización. Tomó prestados los clichés del psicoanálisis, las imágenes del surrealismo, las metáforas del misticismo judío, la poesía de Baudelaire y el dramatismo del barroco alemán, para expresar con originalidad los indicios de su tiempo. Le fue rechazada la tesis de habilitación sobre el drama luctuoso alemán porque no podían etiquetarla ni como historia, ni como germanística, ni como filosofía, ni como crítica literaria. Para sus evaluadores, el problema básico era que Benjamin era inclasificable. Su fracaso en abrirse paso en el mundo académico –apuntó Hannah Arendt– no tuvo nada que ver con el naciente antisemitismo académico, ni con su exclusión de los círculos del establishment universitario, sino “con la fatal desconfianza académica de todo lo que no sea probada e indiscutiblemente mediocre”. Es decir, Benjamín rompía el molde y se sustraía de los cánones aceptados y los estándares prevalecientes. Como el aguijón socrático, el ojo crítico de Benjamin se hizo público a través de notas, artículos y reseñas, cuya longitud era directamente proporcional a sus apremios económicos. Según Hannah Arendt, Benjamin hubiera escrito toda su obra en palabras sueltas y aforismos “hadn’t he been paid by the line”.

Porque recelaba de las opiniones estandarizadas y las convenciones sociales, se dedicó con disciplinada pasión a la observación de su hijo, Stefan. Los niños en su primera edad son como los coleccionistas, suelen escoger cosas mínimas e insignificantes, residuos para la mirada pragmática, que sigue los cánones del uso y de la rentabilidad. Atesoran objetos sin valor comercial y socialmente irrelevantes, como los fetiches adorados por el coleccionista. Según Theodor Adorno, “todo lo que Benjamin dijo o escribió suena como si el pensamiento recogiera las promesas de los cuentos y de los libros infantiles, en vez de recusarlas con despectiva madurez de adulto”. Benjamin apreciaba las cosas únicas, cuyo valor es independiente no sólo de la utilidad, sino también de su relevancia y función histórica. Esto explica el magnetismo que ejercían sobre él las causas perdidas, los oprimidos, olvidados y los vencidos: el descarte de la historia. En su última obra, las tesis Sobre el concepto de historia, que creyó desatinado publicar (pero que Adorno publicó de todas formas), da rienda suelta a su pesimismo, apostando a la regresión histórica, en lugar del consabido mito del progreso moderno. A la triunfal procesión de las carrozas victoriosas de la historia, en otras palabras, a la crónica de emperadores, reyes y papas, Benjamin opuso la historia de los vencidos. O, como dice el título de Reyes Mate, La razón de los vencidos. Así, abrió una brecha en la crónica de los acontecimientos, por donde se pudieran filtrar las narraciones de hombres y mujeres descartados, pueblos esclavizados o naciones vencidas. Los entendió como el remanente de los grandes relatos, y los puso en valor precisamente en calidad de descartados u olvidados. En suma, les dio voz a los que no tienen voz. La novedad de su contribución a la historiografía fue mirar al pasado, como si éste fuese un libro jamás escrito.

Benjamin nos enseña que la memoria es una facultad fecunda; no repite estérilmente, sino que recrea a los sucesos y les da sentido, hoy. La mirada que relee e interpreta alcanza, también, las ideas y las enseñanzas de quienes nos precedieron en el tiempo. Si la tradición separa lo ortodoxo de lo heterodoxo, declara lo herético y ofrece el canon, Benjamin creyó posible pensar por fuera de la tradición y fundar “otro pensar”, capaz de captar sentidos novedosos e inauditos en obras, cuya lectura canónica era incuestionada. En relación a la historiografía, pensó que cada generación podía narrar sus propias historias y trazar de nuevo su relación con el pasado. Con respecto a las ideas, inauguró lo que en el mundo académico se llama la “historia de la recepción” de las obras literarias. Para Benjamin, el pasado no es algo finiquitado que está allí disponible para el historiador o el intérprete, inamovible y clausurado. Tanto los hechos históricos como los textos, despliegan su sentido conforme las nuevas lecturas así lo demanden. Interpelado por nuestro mundo, es decir, leído bajo el prisma de nuestras expectativas, preocupaciones, prejuicios y deseos, el pasado en todas sus formas se abre en significación. En consecuencia, insertarse en una línea de tiempo –enseña Benjamin– no es repetir más de lo mismo, sino que exige un balance sabio de tradición e innovación.

En La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, Walter Benjamin se pregunta por el estatuto de la obra de arte, en una época en que el cine y la fotografía desafiaban los cánones tradicionales. Es decir, la fotografía y el cine, que surgieron gracias a la naciente tecnología, acercaban el arte al consumo masivo y, al mismo tiempo, cuestionaban la definición tradicional de “arte”. Fue como si hoy nos preguntáramos en qué momento y porqué los graffitis del británico Bansky dejaron de ser delitos (vandalismo) y comenzaron a ser obras de arte. El street art contemporáneo no siempre fue considerado “art”, y su ingreso al mundo del arte –diría Benjamin– significa que la novedad de estos graffitis urbanos cambiaron nuestra conciencia sobre lo que es arte y lo que no. La misma perplejidad condujo a Benjamin en la década del ‘30 a cuestionar la noción prevaleciente de “arte”, cuando la reproductibilidad de la fotografía y la técnica del montaje del cine exigían una nueva definición.

Por otro lado, se sintió atraído por el naciente psicoanálisis y las estéticas de vanguardias, que sacudían los cimientos anquilosados del arte imperial vienés de principios de siglo XX. El descubrimiento de la realidad onírica, la deformación de los objetos del surrealismo y la rebeldía del dadaísmo eran signos de vitalidad y de renovación, que surgían de las ruinas del mundo moderno, que declinaba. La típica prognosis moderna de un futuro auspicioso para toda la humanidad, era para él un mal sueño del que era preciso despertar. Como Stefan Zweig, cuya pluma inspiró el guión de la imperdible película El Gran Hotel Budapest, Benjamin fue testigo del crepúsculo de Europa y de la cultura europea como modelo de civilización. Perteneció al linaje de pensadores críticos y radicales como Karl Kraus, el fundador de la revista satírica Die Fackel; Zweig, autor de El mundo del ayer; y Georg Simmel, uno de los primeros sociólogos que pensó el fenómeno de la masa en las metrópolis modernas. Vivió las postrimerías de “la edad de oro de la seguridad” y supo leer los signos que anunciaban el final de sus promesas.

Para Susan Sontag, Benjamin fue “el último intelectual”. Para Arendt, fue un “homme de lettres” del siglo XIX, nacido por error en el XX. La fórmula más elogiosa es la de Gershom Scholem, que le dedicó su obra más importante con el siguiente epígrafe: “Para un amigo de toda la vida, cuyo genio unió la intuición del metafísico, el poder interpretativo del crítico y la erudición del académico”.

La autora es filósofa

1 Readers Commented

Join discussionEstimada Señora,

Su reseña es muy interesante, muchas gracias.

Cabe, quizás, decir que Hannah Arendt defiende a Benjamín con una sentencia brutal, extrema, y sospechosamente generalizadora:

“Su fracaso en abrirse paso en el mundo académico…tuvo que ver con la fatal desconfianza académica de todo lo que no sea probada e indiscutiblemente mediocre”.

¿Será, que la característica del mundo académico alemán de principios de siglo XX era: la mediocridad? No lo sé.

Quizás, las razones de tal sentencia no deban buscarse en el mundo académico alemán de principios del siglo XX, sino en la misma Hannah Arendt.